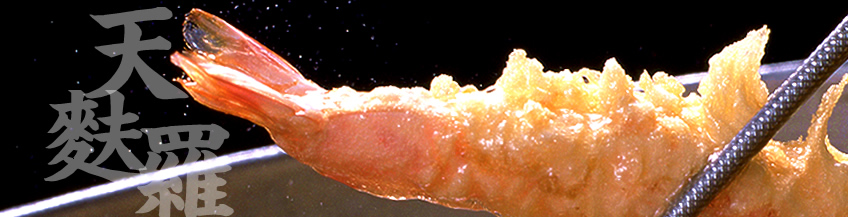

いまや日本料理の代表格ともいえる“天ぷら”は、江戸時代に生まれたものと

いわれています。当時は地域などによってその名が指す料理が異なり、

例えば上方では魚のすり身を油で揚げたものを、江戸では一尾付けの魚を

衣揚げにしたものを、それぞれ“天ぷら”と称していたそうです。

ここでは、江戸前の天ぷらを中心にご紹介しましょう。

屋台売りの庶民食から日本料理の代表格へ

江戸時代末期頃、江戸の町は食べ物を売る屋台で賑わっていました。鮨や蕎麦、鰻などの屋台とともに天ぷらの専門屋台も多数出ており、人々は間食のような感覚で天ぷらを食していました。明治時代にはほとんどが店舗を構えましたが、通りからよく見える店先に揚げ場を設けていたことから、関東大震災までは「天ぷら屋台」という呼び方が続いていたようです。

さて、江戸前の天ぷらは、東京湾でとれたハゼ、アナゴ、キスなどの大衆魚に薄衣をつけ、胡麻油100%で揚げて、天つゆで食すのが基本だったといわれます。天ダネの魚は原則として白身魚の一尾付けで、イカなどの例外はあるものの切り身を使うことは主流ではなかったようです。また、野菜を揚げたものは“天ぷら”ではなく、“精進揚げ”と呼んで区別していました。

店の形態が屋台からお座敷店舗などに発展していったように、調理法や食し方も時代とともに変化しました。現在は胡麻油100%で揚げる店はほとんどなくなり、胡麻油、大豆油、菜種油などを店独自の比率でブレンドするのが主流となっています。胡麻油は香りづけに入れる程度という店も少なくありません。食し方も天つゆに限らず、食塩やレモン、胡椒塩、茶塩を添えるなど、店ごとに数々の創意工夫がみられるようになりました。

200年以上にわたって日本人に親しまれている“天ぷら”。店のスタイルや食し方は変わっても、江戸の専門屋台の時代から現在に至るまで“熟練した職人芸がものを言う料理”であることに違いはありません。家庭料理とはまた違う専門店の“天ぷら”を、その歴史に思いを馳せながら、ゆっくりと味わってみてはいかがでしょうか。